CALS カメラ

- Qデフォルトのカメラの場合はボタンがシャッターとして反応しますが、CALSカメラ使用の際には反応しなくなりました。どうすれば使用できるようになりますか?

- A

画面上のボタンが反応しない場合は、一旦CALSカメラを削除して再インストールしてみてください。これまでに撮影した写真が消えることはありません。

また、サイドのボタン(音量ボタン)が効かない場合は、+が反応しなければ-を、-が反応しなければ+を押してみてください。音量ボタンには最大・最小があり、繰り返し同じボタンを押すとそれ以上受け付けなくなるようです。申し訳ありませんが、時々押すボタンを変えて運用するようにお願いします。

- QCALSカメラアプリをアンインストールすると写真データも消えてしまいますか?

- A

いいえ、撮影した写真が削除されることはありません

- Q便利にCALSカメラ使わせていただいてます。ただ、10回に1回程度、撮った写真が意図せず逆さまに、保存されます。いつも横にしてカメラを撮っているのですが、逆さまになった写真を編集するのが手間です。どのようなときに逆さまになるかわかりませんが、ランダムに時々逆さまになります、設定でかえられるでしょうか?

- A

ご利用いただきありがとうございます。

ご指摘の点、改善の余地があると認識しています。iPhoneの画面が水平になった状態では上下を含めた向きが判別できないので、そこに至るまでの傾き方の変化で上下判定しています。そのアルゴリズムに問題がありそうです。

ソフトの改善は引き続き進めます。現状では出来るだけ水平にならないようにわずかに角度をつける、ゆっくり傾けるなどの対応をお願いします。

- Qいつも大変有難く使わせてもらっています

CALSカメラアプリで「〇〇秒後に撮影」は出来ますか? - A

お問い合わせありがとうございます。残念ながら、現在そのような機能はありません。なお、iPhoneに搭載された「ショートカット」という機能を使うと似たようなことはできます。もしよろしければ、CALSカメラでセルフタイマーという記事がありますのでご参照ください。

台帳カメラ

- Q台帳カメラで「写真台帳を作成」すると、アプリが落ちます。どうすればよいですか?

- A

- iPhoneの設定で「一般→iPhoneストレージ」でストレージの使用状況を確認してください。空き容量が少なければ、データやアプリを削除して空き容量を確保してください。

- 写真の数があまりに多いと、作成されるPDFファイルのサイズも大きくなり、作成できなくなることがあります。写真を減らすと作成できるようになります。写真が600枚(写真台帳PDFファイル として200ページ)を超えるようであれば、工事データを分けることをお勧めします。

- Q台帳カメラで、工事写真をカメラでなく、アルバムから貼り付けた時、台帳、書き出しに反映されないのはなぜですか?

- A

「写真読込」でアルバムから写真を貼り付けた後、右上の「保存」を押してみてください。保存せずに戻った場合は、台帳に反映されません。

- Q台帳カメラで、写真アルバムから取り込んで黒板を後付できるとのことですが、やり方がわかりません。教えて欲しいです。

- A

手順をご説明します:

- 「写真台帳」画面のいずれかの行(エントリー)の右側のエリアをタップし、写真情報を入力する「詳細情報」画面を表示させます。

- 「詳細情報」画面の上部の写真エリアの左下に青字の「写真読込」があります。これをタップします。

- 写真アルバムの一覧が表示されるので、黒板を付けたい写真を選びます。

- 「詳細情報」画面に写真が表示されたら、その右下の「黒板焼付」ボタンをONにします。←これ、大事です!

- 同画面で、「工種」など、黒板に書きたい写真情報を入力します。

- 入力が終わったら、忘れずに画面右上の「保存」をタップします。←これ、もっとも大事です!!

また、黒板が付いた写真を書き出すには、

1. 再び、その写真の「詳細情報」画面を表示し、下にスクロールします。

2. 最下端にある青字の「写真書出」をタップします。

3.「撮影日時を今日に変更しますか?」と聞かれるので、通常は「いいえ」を選びます。以上で、写真アルバムに書き出されます。

- Q台帳カメラで、Excelデータにすることはできますか?

- A

申し訳ありませんが、現時点ではできません。今後、検討したいと思います。

- Q台帳カメラで、現場撮影の日付の改ざんができないようにしたいのですが、できますか?

- A

申し訳ありませんが、現時点ではできません。今後、検討したいと思います。

コンクリート配合計算

- Q「川砂 × 箇所」 の箇所の意味はなんでしょうか。

- A

通常1ですが、同じものを複数作る場合、例えば柱の基礎(根巻コンクリート)を何か所も作る場合はその数を入れます。

画面のレイアウトがわかりにくいですが、「川砂」×箇所 ではなく、「セメント、川砂、砂利、水」×箇所 と読んで下さい。

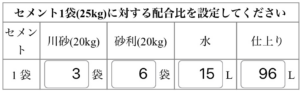

- Qコンクリート配合計算で、1 3 6の体積比の計算に変更したいのですが、宜しくお願い致します。

- A

以下のように配合比を設定すれば、1:3:6になります。

- Qコンクリート配合計算の計算式を教えていただけないでしょうか。

- A

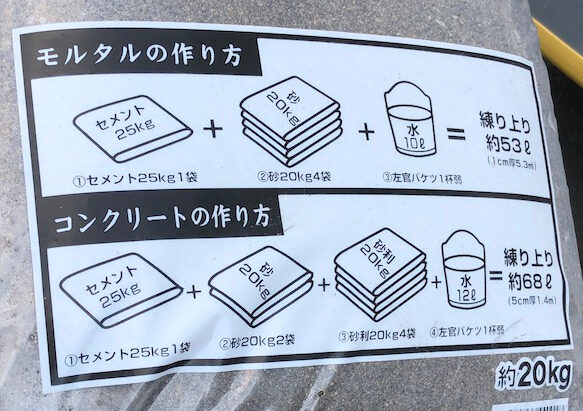

まず、市販されているセメント、砂、砂利の各1袋の重量は ほとんどの場合、25kg、20kg、20kg です。

これを、1袋:2袋:3袋の配合比でコンクリートを作ると、仕上がりは57リットルくらいになります(砂や砂利の袋に書かれている場合があります)。

コンクリートの比重は2.3 (kg/ℓまたはt/㎥)と言われているので、仕上がったコンクリートの重さは

57 x 2.3 ≒ 131 (kg)

になります。これは、セメント25kg、砂 40kg、砂利 60kg から、131kgのコンクリートができるということです(とりあえず水分の重さは無視)。

仕上がりの体積をV (㎥)とすると、その重さ W (kg)は

W = V x 2.3 x 1000 (kg)

となり、これを作るために必要なセメント、砂、砂利の重量はそれぞれ

W1 = W x 25 / 131 (kg)

W2 = W x 40 / 131 (kg)

W3 = W x 60 / 131 (kg)重さが出れば、必要な袋の数はそれぞれ、

N1 = W1 / 25 (袋)

N2 = W2 / 20 (袋)

N3 = W3 / 20 (袋)となります。

配合比が1:2:4や1:3:5などの場合も同じような考え方で、重さのところを入れ替えればできるはずです。

- Q1:2:3とは、バケツ計量のかさ容積の割合ではなく、質量を密度で割った真の容積の割合なのでしょうか。現場でバケツ1:2:3杯などの計量を想定していない事をどこかに記載しないと、バケツ1:2:3杯の計量に用いる人が出ます。

- A

1:2:3は各原材料の袋単位の比なので、もしセメントを1/3袋しか使わないのであれば、砂は2/3袋、砂利は1袋を配合するのが正しく、バケツに取り分けて計量するのは正確ではないかもしれません。

ただ、原材料の密度は、それぞれ3.15、2.5、2.5なので、セメントが砂や砂利より3.15÷2.5=1.26倍密度が高く、同じ体積ならセメントが1.26倍重いということになります。これは1袋の重量比である25kg÷20kg=1.25とほぼ同じです。言い換えれば、3種類の原材料の袋の体積はすべて同じくらいになります。ですから袋の数の比は体積の比とほぼ等しいと考えてよいので、バケツで計量する際も目安として活用していただくのは問題ないと考えます。間違っていたらご指摘ください。

- Q添付画像のように1:3:3の比率で1にあたるのは何でしょうか。セメントは1.9kgですのでセメントではなさそうです。

それと、体積比となっていますが重量比のように見えます - A

1に当たるのはセメントです。

0.08袋:0.23袋:0.23袋 ≒ 1:3:3

ということです。

このように重量比ではないです(重量比は1:2.3:2.3)。「体積比」というのは正確ではないかもしれませんが、おおよその目安にはなると思います。

充電費簿

- QiPhoneでホーム画面に追加したところ、それまでに登録した記録が消えてしまいました。入力したデータはどこに保存されていますか?

- A

充電費簿アプリが動作しているスマホやPCのブラウザ内に保存されています(サイト側は一切の情報を収集しません!)。そのため、スマホやブラウザといったアプリの動作環境が変わるとデータがなくなったように見えます(同じスマホでも、SafariとChromeではデータの保存先が違います)。

また、ブラウザを一つしか使っていない場合でも、ブラウザによっては(特にiPhoneのSafariなど)ホーム画面に追加した場合とブラウザで開いた場合で保存先が異なるので、以前使用していた環境(iPhoneのSafariなど)でお試しください。

なお、移行元の環境でアプリの編集画面の「書き出し」でCSVファイルを保存し、移行先の環境で編集画面の「読み込み」でそれを読み込むと新しい環境にデータを引き継ぐことができます。

- Q登録した充電記録の電費の表記がkm/kWhからWh/kmに変わってしまった。

- A

トップ画面の赤字の電費のところ(タイヤアイコン🛞)をタップすると表記が切り替わります。連動して充電記録一覧や書き出されるCSVファイルの表記も変わります。お好みで切り替えてください。

- Qある日突然、画面のレイアウトが崩れて入力しづらくなった。

- A

ブラウザの設定で、特定のサイトの表示倍率を指定することができ、その設定が残っている可能性があります。

- iPhoneのSafariの場合:「設定」→「アプリ」→「Safari」→「ページの拡大/縮小」を100%にする

- Chromeの場合:「…」の「テキストを拡大…」や「ズーム」でリセットまたは100%にする

- その他のブラウザ:「設定」→「デザイン」や「外観」→「ページのズーム」など、倍率を設定するところを見つけて、100%にする